I 5 migliori padiglioni della Biennale di Venezia 2024

Claire Fontaine, “Foreigners everywhere,” Arsenale, ph Marianna Reggiani, The Italian Art Guide;

La paura di non riuscire a “vedere tutto” accompagna spesso i visitatori che varcano le soglie dell’evento artistico più atteso in Italia e non solo. Durante il primo giorno di apertura, i Giardini e l’Arsenale della 60esima Biennale di Venezia hanno accolto quasi 9000 appassionati, dando il via a mesi di consigli e recensioni sui “migliori e peggiori” padiglioni, con l’intento di fornire al pubblico i mezzi necessari per un itinerario che permetta di “vedere tutto” ciò che conta, senza perdere tempo.

Ci si può chiedere, però, se non esista un modo meno frenetico di fruire l’arte contemporanea che si concentra in laguna in questi mesi, un tipo di fruizione che conceda la perdita di tempo, che ammetta l’impossibilità di “vedere tutto”, e che si soffermi su ciò che la Biennale Arte ha da dire nel 2024.

“Foreigners Everywhere” è il titolo che il curatore Adriano Pedrosa ha scelto per una Biennale che rivendica per l’arte il ruolo che la rende davvero contemporanea: avvicinare, mischiare, congiungere. Il titolo – che fa riferimento al ready-made del duo Claire Fontaine, a sua volta appropriatosi del nome del collettivo torinese “Stranieri Ovunque” – porta con sé la complessità che caratterizza da sempre il “fare arte”.

L’artista è nomade per definizione, anche quando resta fermo. È spesso un perseguitato politico, un migrante, un rifugiato, un viaggiatore. Naturale conseguenza è che l’arte non è mai pura, ma sempre il risultato di commistioni, contaminazioni, infestazioni.

Varrebbe forse la pena, una volta varcati i cancelli dei due splendidi ingressi, soffermarsi su questo: sul sentirsi stranieri, dimenticando ciò che è nostro e ciò che è altrui, perché le storie altrui sono sempre, inevitabilmente, anche le nostre.

Varrebbe la pena perdere tempo, piuttosto che cercare di “vedere tutto”, perché ciò che si può imparare in tal modo, ciò che potrà rimanere con noi anche una volta usciti dai padiglioni, è immensamente più grande e importante di una lista di paesi spuntati a matita.

Noi abbiamo affrontato il viaggio in Biennale così: questo è il tempo che abbiamo perso e questo è ciò che è rimasto con noi.

Entrance to Venice Biennale 2024, ph Marianna Reggiani, The Italian Art Guide;

Giappone, Yuko Mohri – Giardini

Acqua, lampadine, frutti. Assomiglia a un curioso laboratorio il padiglione che pone al centro la crepa, le decomposizione e il difetto. Yuko Mohri affronta il tema delle inondazioni – piaga che da sempre funesta Venezia – attingendo a vari espedienti adottati nelle stazioni metropolitane di Tokyo per fermare le perdite d’acqua. “Moré Moré (Leaky)” è un’installazione in cui la fuoriuscita di liquido, procurata volontariamente, viene sanata attraverso vari e inusuali espedienti: stivali, bottiglie, bacinelle, taniche di plastica sono i membri di un’orchestra di suoni e movimenti arcani, talvolta inquietanti. L’osservatore resta in balia degli oggetti che governano lo spazio: protagonisti indiscussi di uno scenario in cui la presenza umana è solo spettatrice, sembra che parlino, che provino emozioni, che abbiano vite di cui noi non sappiamo nulla.

In dialogo, “Decomposition” prevede l’inserimento di elettrodi all’interno di diversi frutti; corpi vivi e in perenne trasformazione, questi ultimi determinano variazioni del suono e dell’intensità della luce: la decomposizione, l’invecchiamento e il deterioramento dettano i tempi e le regole con cui avviene il cambiamento.

In una stanza che sembra governata da pura magia, tutto tende invece verso un principio più umano che mai: l’adattabilità. In un periodo storico dilaniato dalle crisi globali, fatto a brandelli da conflitti, capitalismi sfrenati e solitudini, Yuko Mohri propone, con sottile ironia, di ripartire da lì: da quello che non va, da quello che col tempo si è rotto, che col tempo continua a deperire, che ha perso luce, lustro e valore, che sta per essere buttato. Non è una semplice operazione di riciclo – che pure avrebbe molto da insegnarci –, ma una presa di coscienza del fatto che non si può fare fronte alla contemporaneità senza entrare in sintonia con i suoi più gravi, disastrosi, tragici difetti.

Yuko Mohri, “Compose,” 2024, installation view, Japan Pavilion at the 60th International Art Exhibition La Biennale di Venezia, ph kugeyasuhide; courtesy of the artist, Project Fulfill Art Space, mother’s tankstation, Yutaka Kikutake Gallery, Tanya Bonakdar Gallery;

Uruguay, Eduardo Cardozo – Giardini

È il padiglione del silenzio, un luogo in cui un sussurro rimbomba e ogni passo è una scossa. Di fronte a “Latente,” l’installazione di Eduardo Cardozo, c’è spazio per tre: il visitatore, l’artista e Tintoretto. Appena entrati, si è assorbiti dalla visione ingombrante di una danza di colori che fluttuano nell’aria: è l’omaggio di Cardozo al “Paradiso” del grande maestro veneziano, che qui rivive tramite i panneggi e i volumi dei suoi soggetti beati, accolti in laguna da un religioso silenzio. L’effetto di sopraffazione è immediato, il colore prepotente divora lo spazio che lo circonda, così come l’affresco autentico sovrasta, a pochi chilometri di distanza, la sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Tintoretto è di fronte a noi, con le sue nuvole di stoffa spumeggianti, con la coralità della sua composizione, con le armoniche torsioni nel segno della più sfrenata tradizione manieristica. E il luogo è così intimo che l’incontro col maestro è dei più spirituali, sacri, raccolti. Scalpita sotto il colore, vorrebbe quasi parlare il maestro, e l’osservatore resta lì, in attesa di un sospiro delle stoffe.

L’installazione continua nella parete sinistra del padiglione, sulla quale Cardozo si espone – mettendosi a nudo – tramite pezzi del suo atelier, trasferiti grazie alla tecnica dello stacco. L’operazione è complessa nella sua totalità – fa parlare materiali, supporti, tecniche, colori e spazi – ma disarmante nella sua semplicità: è la confidenza di un artista, il suo segreto più intimo sospeso nell’aria.

A completare l’ambiente, nell’ultima parete si presenta un grande tessuto composto da ritagli di garza cuciti tra loro e utilizzati per trasferire le pareti dello studio dell’artista.

Eduardo Cardozo, “Latente”, Uruguay Pavilion, ph Marianna Reggiani, The Italian Art Guide;

Libano, Mounira Al Solh – Arsenale

La principessa Europa, passeggiando lungo la spiaggia di Tiro, venne rapita e fatta schiava da Zeus, invaghito di lei e travestitosi da toro bianco. La condizione femminile nella mitologia greca è il canale attraverso cui l’artista Mounira Al Solh invita a riflettere sulla possibilità di ribaltare le narrazioni predominanti, in cui la donna subisce la legittimazione conferita alle “divinità” maschili di disporre di lei. La possibilità esiste, e la mostra “A Dance with her Myth” vuole condurci proprio lì: a nuove e inesplorate modalità di raccontare le storie, di vivere la società, di concepire la politica.

Mounira Al Solh parte da lontano, da una giovane donna fenicia (oggi libanese) che portava il nome di quello che oggi è il nostro presente: Europa è stata schiava, conquista, trofeo. Mounira Al Solh si chiede se oggi debba essere per forza ancora così, se non sia possibile prendere in mano la rabbia e il dolore dei millenni e trasformarli in qualcosa di più potente, che non distrugga ma insegni, che non contamini ma educhi. Le storie che ascoltiamo finiscono per definirci: l’artista allora riscrive, immagina, stravolge, per ridefinirsi come individuo e ridefinirci come società.

“A Dance with her Myth” è allora un invito gentile a prendere parte a una protesta non violenta, a una resistenza pacifica fondata sulla lettura e la rilettura delle storie che abbiamo tanto amato, ma che è ora di lasciar andare.

Mounira Al Solh, “A Dance with her Myth,” Lebanon Pavilion, ph Marianna Reggiani, The Italian Art Guide;

Malta, Matthew Attard – Arsenale

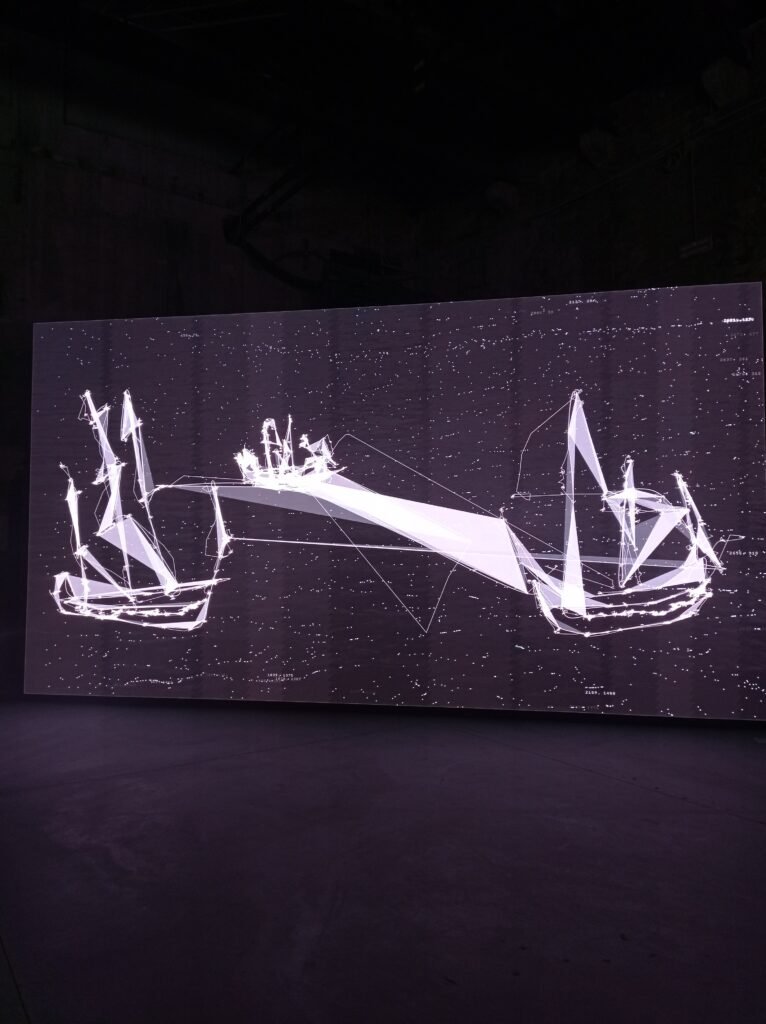

Partendo dalle navi rudimentalmente disegnate sulle antiche facciate delle chiese maltesi, l’installazione “I Will Follow the Ship” di Matthew Attard intreccia il disegno, inteso come espressione di fede e identità culturale, con le nuove tecnologie. Grazie all’utilizzo di un eye-tracker, un enorme schermo mostra la lenta delineazione del contorno di una nave, disegnata dal movimento degli occhi dell’artista. Lo sguardo stesso diventa così atto creativo, distintivo di ogni individuo.

I disegni murali del passato – traccia di artisti anonimi e mai riconosciuti – comunicano con un presente costretto a fare i conti con la tecnologia imperante e il pericolo dell’automazione. Il simbolo della nave, dunque, è la chiave di lettura: elemento che unisce, che viaggia, che tocca e percorre i più remoti spazi della terra. Talvolta resiste al tempo, divenendo ponte fra popoli, luoghi e periodi storici, disegnando possibilità, sfidando rischi e pericoli pur di costruire nuove vicinanze.

Dai marinai del passato ai migranti di oggi, Attard rievoca i viaggi intrapresi con la speranza nel petto. Dopotutto, se siamo “Stranieri ovunque”, lo siamo proprio perché una nave ci ha portato in terre lontane.

Matthew Attard, “I Will Follow the Ship,” Malta Pavilion, ph Marianna Reggiani, The Italian Art Guide;

Francia, Julien Creuzet – Giardini

È una giungla labirintica il padiglione in cui l’artista invita lo spettatore ad addentrarsi e a “seguire il flusso”. Attraverso la scia della matoutou falaise – la tarantola tipica dell’isola Martinica, nell’arcipelago delle Piccole Antille –, davanti agli occhi dell’osservatore si srotola un microcosmo di colori e sensazioni, privo di codici di lettura. L’installazione è dunque uno stimolo a creare associazioni, liberare pensieri, scrivere storie non ancora raccontate. Quella narrata da Creuzet – la mistica visione dell’aracnide nell’oscurità di una foresta tropicale – ci chiama a scoprire la nostra, unica e singolare: “puoi ritrovarti faccia a faccia con qualsiasi cosa, incluso te stesso”.

L’osservatore è quindi invitato a fare tabula rasa, ad accettare – magari con fatica – la mancanza di indicazioni chiare per fruire dell’opera, in favore di una spinta creativa e immaginativa che lo porti lontano, dove soltanto lui può andare. Bastano pochi passi dentro la foresta per capire come proseguire, con quale spirito e con quale sguardo. Si può uscire confusi dal caos di colori, oppure rinvigoriti dalla ricchezza delle immagini, delle associazioni, con la nuova consapevolezza che le storie di qualcun altro possono diventare, per noi, risorsa inestimabile.

Julien Creuzet, “Attila cataracte ta source aux pieds des pitons verts finira dans la grande mer gouffre bleu nous nous noyâmes dans les larmes marées de la lune”, France Pavilion, ph Marianna Reggiani, The Italian Art Guide;